Портрет патриарха Кирилла с копилкой в голове, большой портрет Эми Вайнхаус с разноцветными волосами на будке на Виз-бульваре, старый буксир на мосту над Исетью — эти работы стрит-арта на улицах Екатеринбурга наверняка видели многие. Свои арт-проекты Слава Комиссаров, он же художник Слава PTRK, создает не просто так — каждый из них с определенной целью, мыслью, «мессенджем». Последняя его работа — это «Взаимопомощь» на лестнице на набережной Исети, где две руки тянутся навстречу друг другу.

- Кто такой Слава PTRK?

— Смотря о чем разговор. Одно дело бренд, совсем другое — человек. Последнее время я начал осознавать, что-то имя, которое я себе создаю, и я сам — это разные люди. Конечно, в нем есть часть меня, во мне — часть его.

- Почему именно PTRK?

— Вообще если посмотреть по Гуглу, ПТРК расшифровывается как противотанковоракетный комплекс. В моем случае PTRK — это «Патрик» только без гласных. Когда я рисовал граффити, у меня было прозвище Патрик, но Патриков много, я решил выкинуть гласные и стал PTRK.

- Откуда ты родом?

— Я приехал из города Шадринска Курганской области в 2007 году, поступил учиться на журфак в УрГУ. Лет в 14-15 я занимался граффити дома. Мы с друзьями, как все подростки, покупали баллончики с автокраской и шли рисовать на улицу. Меня это сразу увлекло: можно создавать, находить и делать что-то свое, самовыражаться, не спрашивать ни у кого разрешения. И это увидит множество людей.

- И сразу получалось?

— По меркам нашего городка — можно сказать, да. Я в детстве закончил художественную школу, рисовал дома. Но потом мне надоело, я подзабросил.

И в 2009 году мой друг Илья Мозги (тоже уличный художник — прим.редакции) попробовал рисовать трафареты. И я тоже начал. Мы с ним и граффити занимались вместе.

- А можешь объяснить, как рисовать граффити и что такое трафареты?

— Граффити — это шрифтовая композиция, чаще всего это название команды или имя художника. Это, можно сказать, продвижение, популяризация своего имени, оно выросло из тегов — подписей. Плюс, часто граффити дополняется персонажами, а вообще грань между граффити и стрит-артом достаточно условная.

Другой способ — дома подготавливаешь трафарет, из бумаги, картона, линолеума, оргстекла, вырезаешь и по нему на стену наносишь краску из баллончика, самое простое — черно-белый рисунок.

Я вообще довольно посредственно рисую, для меня сложно что-то на стене самому нарисовать. Поэтому начал использовать в 2010 году трафареты. Они помогают создать качественную картинку, хороший результат в короткие сроки.

Начинал с граффити, потом были трафареты, потом пошли рисунки побольше, начал заниматься инсталляциями. Но одно другому не мешает — оно все вместе идет. Просто улица дает много возможностей для самовыражения, надо их все использовать.

- Сколько своих известных проектов, как «Уличная грязь», «Все не то, чем кажется», ты можешь назвать?

— Для меня все мои проекты примерно одинаковые. Если считать по отклику аудитории — это Эми Вайнхаус, в том же году делал разборный портрет Путина — в 2011 году в мае, его сняла полиция через день. Я потом сделал копию портрета Путина, такого же Медведева и мы все увезли на выставку в Пермь.

— Ты часто рисуешь на тему политики?

— Люди говорят либо о больших рисунках, либо о скандальных. Например, можно сказать, я начал свой путь в стрит-арте в 2010 году с трафарета патриарха Кирилла с копилкой в голове. И многие меня знают именно по этому трафарету. Это моя первая замеченная публикой работа. Даже сейчас многие говорят — «а, это ты тогда патриарха нарисовал».

Все остальные не о ком-то конкретно, а о ситуации в стране, в городе. Например, в прошлом году мы с Вовой Абихом написали грязью слово «Политика», мы захотели сказать это обо всей политике, а не о ком-то конкретном. Это способ обращения внимания на проблему.

Проекты «Уличная грязь», «Видимость» — это про отношение властьдержащих к нам, к действительности. Сейчас я стараюсь делать со смыслом каждую работу, мне уже перестали быть интересными работы «картинка ради картинки». Но иногда, конечно, бывает, что хочется что-то нарисовать, потому что понимаешь, что это будет красиво смотреться, даже если нет глубокого смысла.

- И какова реакция людей?

— Обычно у каждого проекта фидбэк свой. Он обычно довольно многосоставный — это и личное общение, и реакция СМИ, и отклик интернет-общественности. В своих работах я обращаюсь к обычным людям. Чаще всего они понимают, что я делаю. Подходят в процессе, пишут, интернет дает очень сильный отклик. Вообще обсуждения в интернете — вещь сомнительная, но интересная.

— В Екатеринбурге есть несколько уличных художников, о которых слышала публика: это Тимофей Радя, арт-группа «Злые». Ты с ними общаешься, какие у вас взаимоотношения?

— У нас в городе есть команды, которые рисуют уже лет по 15, но это граффити. Другие уличные художники — их всего в пределах 10 человек. Я взял за правило — знать их всех. Мы все коллеги по цеху, делаем одно дело, я считаю, важно поддерживать друг друга.

Мы недавно ездили с коллегой в Москву на форум стрит-арта. Посмотрели на московских уличных художников. У них — каждый сам по себе, дерутся за место под солнцем. У нас есть небольшое сообщество, все друг друга знают, объединяются на фестивале «Стенография», ГЦСИ, галерея «Свитер», это позволяет держаться вместе и делать совместные проекты, развивать наш город.

- Когда проект уже реализован, какая у него дальнейшая судьба?

— У всех по-разному. «Уличная грязь», например, представлена в галерее «Свитер». Портреты бездомных раньше были на улице, но их воровали или снимали.

Вообще уличные проекты какое-то время, бывает и недолгое, существуют на улице и остаются там, живут в пространстве медиа и СМИ, в интернете. Большой рисунок может жить долго. Коммунальщики у нас достаточно лояльные, граффитчики — тоже. Правда, есть те, кто портит чужие работы своими надписями. Я таких просто не понимаю, все хочу их спросить — зачем.

Моя Эми на Виз-бульваре с августа 2011 года сохранилась, ее портят постоянно, но я её периодически реставрирую.

- Портят — может, борьба за территорию? В каких районах у нас больше всего стрит-арта? Екатеринбург разделен на «сферы влияния», творчества?

— Наверное, центр. Тут большой людской трафик, аудитория. Либо у себя в районе, где живешь — тут проще. В плане граффити у нас активные Ботаника, ЖБИ, Парковый. Есть команды и на Сортировке, Эльмаше, Уралмаше. По стрит-арту какой-то один район выделить не могу. Я, например, живу около парка им. Павлика Морозова, много работ сделал здесь — так проще.

В граффити-сообществе разделение «моя территория» есть, зависит о самолюбия граффитчиков. Это же как пометки своей территории, воспринимается болезненно, когда рисуют на твоих рисунках, доходит до драк. Но при этом сами часто портят и закрашивают чужие рисунки.

У меня такие истории тоже случались. Мне кажется, не стоит из-за этого переживать и расстраиваться — стен на всех хватит.

- Чего в Екатеринбурге не хватает для стрит-арта и художников?

— Мне и другим художникам не хватает специализированных магазинов, сложно купить краску — в центре, например, нет ни одного.

Хотелось бы процитировать Яну Искру: «Художников немного, но их хватает. Художникам же не хватает трудолюбия». И в плане проработки работ, активности. Хотелось бы больше работ со смыслом.

Можно сказать, что Екатеринбург в плане стрит-арта выделяется среди доугих городов. У нас с 2010 года все больше осмысленного стрит-арта. На тебя влияет, что ты работаешь в большом городе. Если хочешь, чтобы о тебе заговорили — в СМИ, интернете, тебя обсуждали, тебя услышали — нужно делать работы со смыслом. Плюс постоянно все это культивируется благодаря общению между самими художниками. Хочется донести до зрителя «месседж».

- А проблемы бывают — с полицией, с прохожими?

— Зависит от тебя самого: где рисуешь, что и как. Если ты загрунтовал стенку, закрасил, подготовил ее и рисуешь красивое — никто слова не скажет. Ты же наводишь чистоту и красоту. Вообще у меня редко был опыт общения с полицией. Кто рисует по ночам — выглядит как преступник, прячется, зачем это. Я за то, чтобы работать днем. Полиция у нас достаточно лояльная и адекватная. За 4 года у меня всего несколько раз общение проходило. Один раз просто подошли поговорить, второй раз забрали, но до отделения не довезли. Третий раз был недавно, пришлось штраф заплатить. Но чаще всего в таких случаях можно договориться — я не считаю, что мы делаем что-то плохое, скорее, наоборот.

- Стрит-арт — это затратно?

— Наоборот, стрит-арт бюджетный и экономичный. Там многое находишь, обмениваешь, остается от заказов, та же фасадная краска, можно нарисовать не баллончиком, а валиком, экономишь всегда. Главное — чтобы не влияло на качество работ. Когда реализуешь более серьезные проекты — затрачиваются уже серьезные суммы. Вопрос — а зачем оно надо? Я все это как хобби воспринимаю. Кто-то на прокачивание авто тратит деньги, на машины, новую удочку покупает. А я вот рисую.

- А бывают спонсоры у проектов?

— Навряд ли их можно назвать спонсорами. Есть люди, которые помогают. Мне очень сложно просить у кого-то денег, стараюсь делать все на свои. Спонсор захочет или изменить проект, или логотип поставить, а зачем это надо. Бывают, конечно, и коммерческие заказы, но это отдельная история.

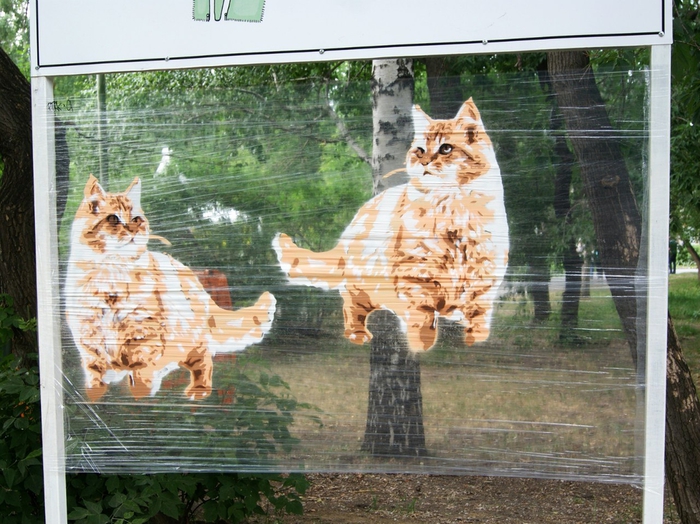

- Ты часто делаешь хрупкие проекты, например работа «Уличные коты», которая была нарисована на натянутом скотче. Что побуждает к такому творчеству?

— Этот проект периодически переходит на стену. А вообще там и была идея, чтобы создать что-то эфемерное, незаметное, родное для города. Он был антивандальным, ничего не портил. Я когда делал этот проект, понимал, что это ненадолго. Но такова идея.

- Если сравнивать стили зарубежных и русских художников стрит-арта, в чем отличие?

— Это сложная тема, много параметров. Заграницей это появилось раньше и сейчас более развито. Взять, например, 3D-рисунки на асфальте или на стене — продвинутая техника, довольно сложно в ней рисовать. Но это популярно, люди понимают, интересуются, фотографируются. В России подобные попытки есть, но они пока сомнительного качества.

- Тебе самому какой стиль работ интересен?

— Я сейчас отталкиваюсь от идеи, ищу для нее самое удачное визуальное воплощение и реализую. Стиль же постоянно меняется. В последнее время все больше нравятся инсталляции, объекты. Это своеобразное 3D, выход из стены, открывает новые горизонты. Если даже у рисунка нет какой-то глубокой идеи, он должен быть с «фишечкой».

Сейчас есть мысль создать что-то вроде мультика-истории на стене, который в течение 1-2 недель будет ежедневно обновляться, буду снимать на камеру развитие истории, ее главы. Все пытаюсь к нему подобраться, пока думаю над раскадровкой.

- Сколько времени уходит на один рисунок?

— По-разному, например тигр на Драмтеатре в прошлом году был сделан за два дня: закрасил стену, набросал контуры, все завершил. Эми на Виз-бульваре создавалась около недели.

Также многое зависит от стиля — трафарет это, постер (рисунок, заранее подготовленный на бумаге — прим.редакции) или граффити.

- Что должно случиться, чтобы ты ушел из стрит-арта?

— Тут, наверное, много факторов должно сойтись. Наверное, когда пойму, что людям это совсем не надо, когда не смогу находить мотивацию внутри и снаружи себя. Как только я пойму, что внутри меня нет какого-то огня, который разжигает желание что-то делать, тут все само на нет и сойдет.

Войти

Зарегистрироваться

Вход с помощью других сервисов